文章概要:澳大利亚,以令人羡慕的矿业和农业资源著称世界,而另一项国力的体现——雄厚的科研实力——却被前者的光芒所一度遮掩。即便如此,来自世界各地的科技精英们,仍然愿意把这里当作实现人生理想的“应许之地”。出生在中国的王蕤博士,就是其中的佼佼者。本周就要结束在迪肯大学工作的她,即将成为澳大利亚科学院——联邦科学与工业研究组织(CSIRO,后简称:澳科院)的资深研究科学家(Senior Research Scientist)。以下为《澳财访谈》系列节目【拾分】——迪肯大学信息技术学院高级讲师王蕤的采访内容整理。

#全球私募股权策略母基金 #澳洲稳健收益基金 #全球独角兽科技基金

澳大利亚,以令人羡慕的矿业和农业资源著称世界,而另一项国力的体现——雄厚的科研实力——却被前者的光芒所一度遮掩。即便如此,来自世界各地的科技精英们,仍然愿意把这里当作实现人生理想的“应许之地”。

出生在中国的王蕤博士,就是其中的佼佼者。

本周就要结束在迪肯大学工作的她,即将成为澳大利亚科学院——联邦科学与工业研究组织(CSIRO,后简称:澳科院)的资深研究科学家(Senior Research Scientist)。

许多人对博士的刻板印象就是认真、严肃、不苟言笑。然而,王蕤恰好可以反驳这些刻板的偏见。虽然从小成绩优异,是“别人家的孩子”,但她也爱打游戏、爱看漫画,学习爱好两不误。

少年时,她就着迷于游戏程序背后的世界,这也打开了她探索计算机领域的大门。十几年前,她在北京航空航天大学的国家重点虚拟现实(VR)实验室中,第一次接触到“初代”VR眼镜原型,就被这种技术的想象力“震撼到”。自此,开启了她和这项越来越受到世界瞩目的科技的“不解之缘”。

科研的道路当然不是一帆风顺,在新南威尔士大学完成博士学位后,王蕤也曾和许多年轻学者一样,曾为“未来在哪里”而迷惘。但最终,她选择要在自己真正喜欢的领域发展。

2020年王蕤辞去了建筑学院研究员(research fellow)的职位,转职到信息技术(IT)学院做了VR、增强现实(AR)方面的讲师,在试用期还没结束时,她就成功升任了高级讲师。她在教学上付出了极大的热忱,制作大量额外课件,只为了让学生把艰涩难懂的知识学会。

在科研上,她也毫不放松,获得了迪肯大学IT学院2021年“研究影响力(research towards impact)”个人奖项。

与此同时,她一直非常关心科研落地的问题。因为她的努力,迪肯IT学院特别为她设置了“行业实践负责人(Industry Practice Lead)”这一职位。作为首席研究员,王蕤主导了多个工业界合作项目,包括由维州政府旗下Creative Victoria提供经费、与吉朗艺术中心(Geelong Arts Centre)合作的项目——探索智能空间的方案。

她不懈的坚持和科研上的成就,最终获得了澳科院CSIRO的认可,也为自己的研究道路开创了新的方向。

以下为《澳财访谈》系列节目【拾分】——迪肯大学信息技术学院高级讲师王蕤的采访内容整理。

问:您在澳大利亚的科研之旅是如何开启的?

王蕤:说实话,刚出国时很懵懂。

我是在北航刚读完本科。那时候有两个大趋势,一是留学,二是我读的计算机专业中的电脑动画(Computer Graphics)正发展得如火如荼。

我读本科期间,就对3D建模、3D动画有着很浓厚的兴趣,所以当时看到悉尼大学有个叫Design Computing的学位,我就毫不犹豫地报名了。

来到澳大利亚才知道,它是一个跨学科专业,甚至不在计算机学院里设置,而是在建筑学院设置。这也埋下了我多年来跨学科的艰辛历程的种子。

这个学科的入学语言要求是(雅思考试)要4个7,当时对我而言也是有较大压力。

同时它也有另外一个特性,就是班级规模非常小,我上过的人最少的一门课只有两个人。但学校非常尽职尽责地开课,在这种环境下,我就有很多直接跟老师、助教(tutor)一对一交流的机会,也有更多机会参与当时学院组织的各种科研研讨会;或者有一些比我入学早的同学,他们的科研课题有时候也会邀请我们参与做实验等。

因此,我就有了更多机会去了解科研的途径,所以在完成研究生学位时,我最后多学习了一个学期,成为荣誉(honors)学生,做了自己的研究课题,从此算是踏入了科研的门。

问:您主要研究的是虚拟现实(VR)和增强现实(AR)这两个现在很热门的领域。在2010年前后最初接触时,这些技术尚处于雏形阶段,你为何会选择做这方面科研?

王蕤:实际上,2004年我就是在北航一个国家重点VR实验室做的本科毕业设计,接触到了一些比较原型的VR眼镜,当时就被这种技术震撼到。

虽然那时的技术和现在相比还非常不成熟,而且价格昂贵,但也为我打下基础。再加上我本身对计算机游戏引擎,还有3D建模和动画这方面的热情,所以在今后很多年的研究领域内,VR和AR始终是一个绕不开的话题。

问:听说您小时候特别喜欢打游戏?那您当时是光明正大地玩,还是偷偷地玩?

王蕤:大概初一时,家里给我买了人生第一台个人计算机。当时还是386电脑,我记得硬盘容量才200多兆(MB),还需要用那种3.5寸软盘。1995年开始,最早一批国产游戏问世,包括著名的《仙剑奇侠传》,我就是它第一批玩家,忠实玩家。后来,还包括《轩辕剑》系列、《大海航时代》系列等。

尽管这些游戏的画面现在看来像素很低,专业称为8-bit画面,但背后已经有非常深的数学模型和数学概念,这是让我觉得“fascinating(迷人)”的一件事情。

小时候打游戏,光明正大地玩也有,偶尔也会趁父母不知道,比如晚上起来、或者他们还没下班时玩。

来到这里,我还在WASD、WSAD、RGBA这几个车牌号码上纠结过,如果我们的观众有玩游戏的,肯定知道我在说什么。

问:您博士毕业之后进入高校,开始真正的科研工作,这个过程顺利吗?

王蕤:我从新南威尔士大学读完博士,刚拿到论文结果,就基本上获得了迪肯大学建筑学院一个研究员(research fellow)的职位。

但在这之后,第二年和第三年确实是有比较大的挑战。

王蕤和队友用VR技术进行城市设计

一方面,我的职业领域比较跨学科,但我没有建筑方面的本科背景,在建筑学院里我不可能去教课,就只能做相关的研究。所以我就成为了在建筑学院最懂技术的人,但这让我对自己的专业发展有些迷茫。

另一方面,也因为在我入职大概两年左右,生了我的女儿,也因为休产假,错过了很多项目机会。到2018年下半年时我记得当时研究员的合同差不多快要到期,我投了一波简历,最后颗粒无收,挫败感还是蛮强的。

问:后来是怎么调节好心态的?

王蕤:我非常幸运的一点就在节骨眼上,我生命当中的一位“贵人”出现了。

当时我们学院从英国“空降”了一位金发美女大教授。她在和我的接触后,表示了对我的欣赏,不但给了我下一个研究员的工作,还经常鼓励我:“Rui,你知道吗,其实的你技术能力很特别,因为你有两方面的背景,虽然你现在可能有些迷茫,但我敢保证要不了几年,不管是科研界还是工业界,都会大量需要像你这样的人才。”

她说的话后来真的得到了验证。她对我的帮助非常大,这不仅是一个工作,而是当我开始跟她一起工作,在她的帮助和鼓励下,我也开始尝试去自己申请资金(funding),带领小团队做项目。

那是从2019年开始,最初大概拿到的都是几千几万的小资金,我们就做小项目。到了今年,我和我的几位同事,包括这位教授,一起拿下了澳科院CSIRO价值180万澳元的下一代科研项目(Next Generation Program)。

问:您在科研领域里已经摸爬滚打十多年,怎么看待澳大利亚科研的大环境?

王蕤:澳大利亚的科研能力绝对很强。如果我没记错的话,澳大利亚历史上应该一共产生过16个诺贝尔奖得主,而且其中一半都是医学奖。

最近出台的2022年QS世界大学排名,澳大利亚也有众多高校在专业排名里名列前茅(如:蒙纳士大学的药学和药理学排名全球第一、科廷大学的矿产和采矿工程学科排名世界第二等)。

这些都可以证明澳大利亚的科研能力并不弱。只是大家对这里的了解比较少。

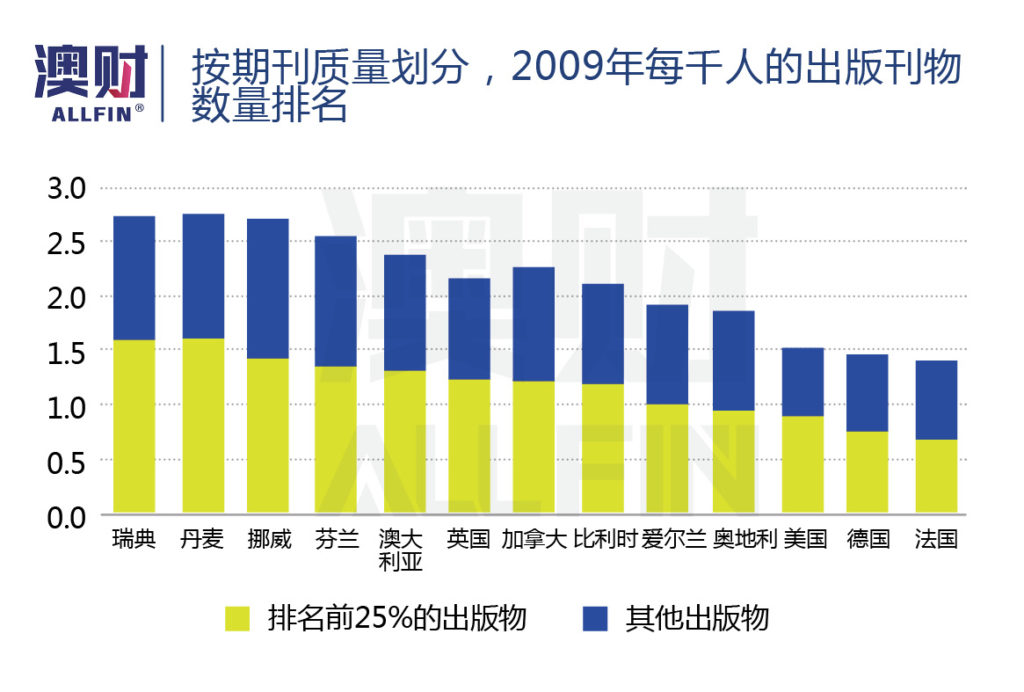

首先,这可能是体量的问题,毕竟澳大利亚人口较少。我专门找到了2012年澳大利亚首席科学家的一个研究报告,截止到2009年为止的每千人科研产出量上,澳大利亚发表的科研产出其实是超过英美两国,仅次于北欧四国。

很多人都不知道,现在全球普遍使用的WiFi就是澳科院CSIRO所发明的;我们每天使用的谷歌地图,也起源于澳大利亚,初代产品是2004年悉尼一个叫做Where 2 Technologies的科创公司研发的。

而澳科院的Data61计算机团队在去年全世界机器人奥林匹克大赛上海获得了银牌,甚至“碾压”了NASA,麻省理工(MIT)、卡内基梅隆(CMU)这些机构的参赛团队。

问:科研成果只有将与行业场景相结合,才能够真正地来推动产业变革。您认为怎样才能使科研成果走出实验室,实现落地或者说商业化?

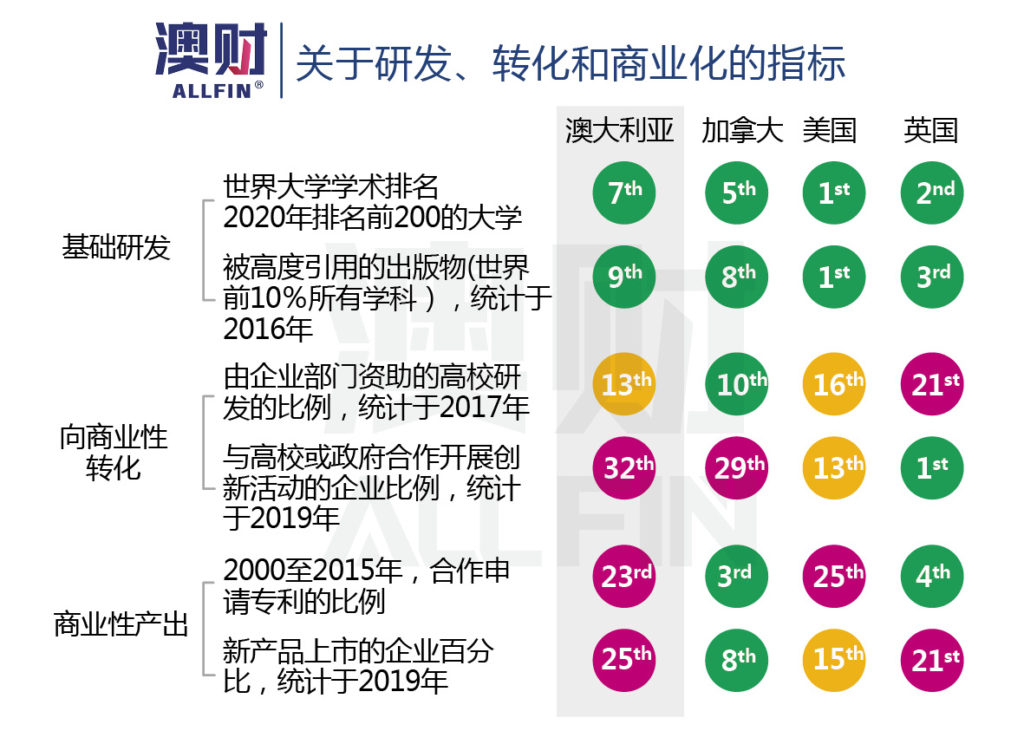

王蕤:这真是说到我们的痛点上。澳大利亚就是基础科研,或者说是比较理论化的科研领域做得非常好,全世界排名靠前。但当这些理论上的科研成果去转化、去落地的时候,就不太尽如人意。

我这里有一张图表,你可以看到澳大利亚科研落地排名都落到了二、三十名的位置。

科研成果的转化和落地是当下澳大利亚科研和企业的“一个痛”。政府现在已经意识到这个问题,并且想极力去改变。

今年,政府就拨款,CSIRO作为政府下属的机构牵头,开始倡导由高校、企业还有科研所联合培养博士生,也就是我刚才说的“Next Generation”项目。它的立意就在于为了让培养的博士生不只是在象牙白塔里搞理论上的科研,而是更希望博士生能够走出实验室。

这个项目会安排这些博士生在三年半的学习期间内,至少有6个月时间是在紧密地和工业伙伴去合作,去深刻地了解工业界的痛点和问题,更多的实践,来完成他的课题。

相信今后会有越来越多这样类型的机会。

问:在高校中,您也是一名非常优秀的高级讲师。相比做科研,面对学生来进行授课,是否有比较挑战的时刻?

王蕤:我刚刚接到讲师职位后,就面临几大挑战:

首先,当时恰好是2020年新冠疫情刚开始,所有的课都要从线下转到线上。对我来说,就需要学各方面线上教学的技能,包括怎样去录视频、去管理线上教学资源。

其次,我刚接到的那门课用到的工具是Unreal Engine,而我多年科研主要使用的是Unity,也就是另外一个游戏引擎。这两个游戏引擎本身有较大差别,因此我就需要马上切换不同的工具。为了在给学生教学时能讲得清楚明白,我需要多花很多时间去重新梳理。

另外,还有一个很大的问题就是这些开发方面的课程实际操作性非常强,从线下转到线上时,当学生问我,“老师,我这个程序怎么又崩了”、“我写的(程序)怎么又报错了?”等等,我没办法直接去看学生的电脑,也没有办法手把手地去纠错,只能让他们共享屏幕给我,远程指导他们,确实挑战很大。

问:听说那门课当时你最初接受时,学生的完成度和对课程的满意度很低,是吗?

王蕤:每年学院都会根据各门课的数据,对其进行一个全面的评估。从学生的反馈看,这门课从学生满意度到完成度、通过率都差强人意。

我发现很大的问题是,学生的完成度太低了。那门课是针对大学本科二年级的学生,但牵扯到的开发能力要求很高,很多学生他跟不下来,最后就放弃了,干脆就不上课也不交作业。

我自己也学过,了解这门课确实难度挺大的。加之,这门课之前的老师都是英语母语的人,而我不是,所以也担心学生会听不懂。

为了解决这些问题,我就给学生录了很多额外的教程视频,哪些部分他们可能会觉得最难,我就会着重讲。

幸而,效果非常好,很多学生反馈说特别喜欢我提供的额外教程视频。到期末,那门课不仅学生的满意度比往年提高了50%左右,而且绝大多数的学生都跟下来了。说实话,能跟下来的都是勇士!

其中有几个学生,后来也一直跟我保持联系,有的学生我还帮他们推荐工作。

让我记忆最深的是一个英国的小伙子。他当时上这个课中期曾经很迷茫,主动要求和我进行一个单独的讨论。讨论中,我发现这个英国小伙子自我学习的意愿非常强,我就鼓励他去做一些比较挑战的项目开发,后来还安排他去做学院假期的实习。

看到他的开发能力越来越强后,有些行业项目,我也会直接聘用他作为我们团队的开发成员。

他之前给我留言,说现在回想起来,如果两年前没有选我的课,他可能还在打工,还处于迷茫中。但如今他对自己的未来非常有信心。我也相信,他今后肯定会有很好的发展。

问:其实有很多青年学者对于自己下一步该怎么走都有迷茫和困惑,您有没有一些职业发展上的建议给他们?

王蕤:我觉得,其实做科研真的是一件很需要投入感情的事。

所以,首先要确保你去做的工作、研究是你自己认为有价值、喜欢和享受去做的。这个才是你做一切工作的根本。

另外,我想说的是在科研领域,有时也不要太单一地去追求只做研究。因为在科研领域,其实也有很多不同的职业路径可以选择。

当然可以去做纯研究,比如博士毕业,可以做几年博士后;也可以结合自身情况,考虑是否要选择在高校教书育人。

如果想往这一方向发展,教学经验就很重要。怎么获得这方面经验?确实需要自己去争取,不一定非要做助教或者讲师,有时候甚至可以自发地去义务讲课。比如,你认为自己现在的研究非常有价值,也可以想想怎么给学院去做公开课或者研讨会。你能更自主自发地去组织这些事,这些经历一定会让你的简历更有价值。

不过,无论是单纯搞科研,还是做教学,在学习和工作中要不忘初心,并且更主动地去参与,敢于展现自己的观点和引领潮流。

目前我在学院担任的行业实践负责人(industry practice lead)一职,之前并不存在,因为我近些年的工作和带来的影响力,促使学院开创了这样的职位。我想说的是,作为科研工作者不要局限于已有的平台条件,每一个科研者都是独一无二的,可以多思考如何去创新,发扬自己的独特理念。

问:您下一步的发展规划是什么?

王蕤:其实我最近接受了澳科院CSIRO的一个职位邀约,会去那里做一个资深研究科学家(senior research scientist),专注于工业4.0和数字孪生(digital twin)相关的研发。

对我来说,近些年高校的经历非常宝贵,尤其是经常需要完成“多线任务”,既是挑战,同时也有蛮多来自各方面的成就感。

但目前,我认为自己到了科研方面需要再提升和突破的阶段,所以我希望能到CSIRO这样平台,看到更多或者更大工业级的项目,来进一步拓展和探索。

免责声明:本文中的分析,观点或其他资讯均为市场评述,不构成交易建议,仅供参考,投资时请谨慎决策,风险自担。

(文中未注明来源的图片均为Shutterstock,Inc.授权澳财网使用,单独转载图片或致法律风险。)